Macher Inspirationen

GSD - Informationsamt

Blick zurück in die Zukunft

Die taube Nuß flog wirklich

Zeitgeschichte in "Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes ORION"

Ob hypermoderne Technologie oder ordinäre Modeströmung - in Drehbücher

fließt alles ein, was die Schreiber beschäftigt, ob gewollt oder per

Hinterkopf:

Der Unterwasserwohnungsbau ist gerade erst erfunden... ein Satellit,

eine "taube Nuß", stört auf wichtigen Funkfrequenzen... die Regierung

sucht sich ein ruhiges Plätzchen um nach dem großen Weltenbrand

weiterregieren zu können...

Sind das Szenen aus "Raumpatrouille", dem fernen Jahr 3000?

Mitnichten: Das alles ist (bundesdeutscher) Alltag Anfang der 1960er!

Kalter Krieg und der Wettlauf ins All - Daran denken die meisten wenn

sie zu ergründen suchen was in den Köpfen der Drehbuchschreiber vorging.

Aber da war viel mehr!

Gehen wir 40 Jahre zurück in die Zeit um 1960:

Wirtschaftswunderland hatte kaum Arbeitslose und rief die ersten

Gastarbeiter ins Land. Den "Italiener um die Ecke" sucht man lange,

dafür spielen die Beatles gerade in Hamburg und Elvis leistet seinen

Wehrdienst in Deutschland. Adenauer ist noch Bundeskanzler, Berlin trennt

bald eine Mauer vom Rest der "Ostzone". 007 und Winnetou werden demnächst

durchs Kino reiten. Kein 68er revoltiert gegen den Muff und Mief von

Heimatfilmen. Den PC gab es nicht - nur bei wenigen Großkonzernen standen

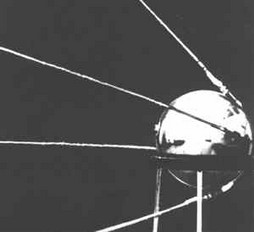

klobige Schränke die kaum einer zu Gesicht bekam. Der Sputnik umkreiste die

Erde, Perry Rhodan erreichte den Mond und - wahrhaft revolutionär - der

Kugelschreiber wird erfunden.

Das ist die Zeit in der Rolf Honold das Konzept für die Raumpatrouille

ausarbeitete, welches 1962 von der Bavaria in München angenommen wurde.

Da noch weitere Jahre vergingen bis die Dreharbeiten begannen (März 1965),

müssen wir den Zeitraum von Ende der 50er bis ca. 1964 betrachten um

herauszufinden, welche Ereignisse und Strömungen der damaligen Zeit ins

Drehbuch einflossen.

"Es gibt keine Nationalstaaten mehr..."

Erdenken wir eine Welt in der es keine Nationalstaaten mehr gibt, wie es im

Vorspanntext der Raumpatrouille so schön heißt.

Der Gedanke an eine Weltregierung war 1960 nicht mehr neu in der SF. Aber es

bestand damals einiger Grund zum Optimismus, daß es die Menschheit

tatsächlich einmal soweit bringen könnte.

1957 bereiteten die Römischen Verträge die Gründung der Europäische

Wirtschafts-Gemeinschaft (EWG) ein Jahr später vor. 1960 folgten

beispielsweise OPEC, EFTA und die Welthandelsorganisation OECD, später

die afrikanische OAU.

Adenauer und de Gaulle unterzeichneten 1963 die deutsch-französischen

Verträge. Die einstigen "Erbfeinde" Deutschland und Frankreich werden

für lange Zeit der Motor der europäischen Einigung sein. Eine

TV-Koproduktion zur Realisierung der "Raumpatrouille" zwischen der

deutschen Bavaria und der französischen ORTF war zu jener Zeit

eigentlich ein logischer Schritt zur Normalität.

Emanzipation im All - Sowjetische Raumfahrt

Die Pioniertage der Raumfahrt haben die SF beflügelt und damals war eine

Menge los im All. Die Sowjetunion startete den ersten Satelliten

(Sputnik I, 10/57), brachte das erste Lebewesen in eine Erdumlaufbahn

(Hund Laika an Bord von Sputnik II, 11/57) und katapultierte den ersten

Menschen, Juri Gagarin, ins All (Wostok I, Anfang 1961).

Da man dem Westen keinerlei Erstleistung zugestehen wollte, mußte neben

den männlichen Kosmonauten unbedingt auch die erste Frau im All eine

Russin sein.

Das war am 16.6.1963 Valentina Tereschkowa an Bord von Wostok 6.

Der "Daily Express" in London jubelte: "Für die Millionen

benachteiligter Frauen der Welt ist sie ein hohes Symbol weiblicher

Emanzipation."

Man darf leise Zweifel anmelden. Obwohl Tereschkowa zwei Tage später als

ihr (männlicher) Kollege mit Wostok 5 zum Gruppenflug startete,

"durfte" sie aber 3 Stunden eher landen als er. So ganz allein wollte

man die Frau Kosmonautin wohl nicht da oben lassen.

Bis in die 80er brach keine andere Frau mehr zu den Sternen auf. So

richtig viel hatten die Ur-Ahnen von GSD-Leutnant Tamara Jagellovsk

nicht zu melden.

Jedoch - die Emanzipation war längst im Gange. Einige europäische

Staaten waren weiter, andere noch im aufholen. Mit dem

Gleichberechtigungsgesetz paßt man in Deutschland 1957 das BGB endlich

an die im Grundgesetz schon immer festgelegte Gleichberechtigung von

Mann und Frau an.

Revolutionär die Vorgänge im Schweizer Kanton Genf im März 1960: Das Frauenwahlrecht wird eingeführt.

1964 sah man in Deutschland die ersten Politessen.

Frauen in Führungspositionen waren damals noch weit seltener als heute,

aber es deutete sich schon an, daß die Zeit für General Lydia van Dyke

eines Tages kommen würde.

Der Mond war ab 1959 das Ziel der sowjetischen Sonden Lunik I - III.

1962 wurde die Venus anvisiert, erst 1965 auch der Mars. Außer

Umlaufbahnen und Abstürzen gelang jedoch keine Landung - auch den

amerikanischen Kollegen nicht.

Es war aber nur eine Frage der Zeit - dennoch eine so wichtige, daß die

Drehbuchautoren gleich den Einstieg in die Serie mit diesem Motiv

begannen.

Erst als die Raumpatrouille längst in der Post-Production war, gelangen Luna 9 und Surveyor 1 1966 "weiche" Mondlandungen.

Es hatte lange gedauert, bevor die Raumfahrtnationen (wie Cliff mit der

ORION) "die Behauptung erhärten" konnten, "daß eine Landung auf" dem

Mond (noch nicht "auf Rhea" :-) "möglich ist"...

Strafversetzungen ob dieser Mondlandungen sind nicht bekannt.

Die taube Nuß - Amerikanische Raumfahrt

Die Waffengattungen des US-Militärs waren sich Ende der 50er Jahre

keineswegs einig darüber, mit wessen Technik dem "kommunistischen

Sputnik" zu trotzen sei.

Heer und Marine stritten heftig über Zuständigkeiten, Kompetenzen und natürlich wer die bessere Raketentechnik besaß.

Ende Januar 1958 startete das Heer Explorer I. Mitte März folgte Vanguard 1 von der Marine.

Tatsächlich beendete erst die Gründung der NASA im Herbst desselben Jahres den Zwist.

Streit um Zuständigkeiten und Kompetenzen unter staatlichen Stellen auch

im Jahre 3000: Da paßt es der TRAV (Terrestrische

Raumaufklärungs-Verbände) nicht, wenn der GSD (Galaktischer

Sicherheits-Dienst) etwas vorschlägt. Daraus wird bestenfalls "ein

Debattierclub von Professoren und Militärs, die heute noch der Meinung

sind: Wir sind die Größten, wir sind die Gescheitesten und uns kann

keiner."

Umgekehrt verhört der GSD schon mal einen Commander der TRAV ohne seine Dienststelle zu informieren.

"Vanguard I", im März 1958 gestartet, war ein solarbetriebener

Minisatellit. Nur anderthalb Kilo schwer mit einem Durchmesser von

gerade 16 Zentimetern war er im Vergleich zum über 80 kg schweren

Sputnik nicht mehr als ein Fliegendreck - allerdings einer von der

hartnäckigen Sorte.

Vanguard I lebte 6 Jahre lang und piepste ununterbrochen nervig auf der

von beiden Raumfahrt-Nationen bevorzugten Frequenz von 108 MHz.

Eine kleine Vorwegnahme von Cliff's Retourkutsche an Tamara die ihm

verbot den ausgefallenen Sky-77 zu zerstören: "Diese kleine, taube Nuß,

die ihnen so sehr am Herzen lag, stört nämlich genau auf den Frequenzen,

die auf den Koordinaten [des automatischen Laborkreuzers] Challenger

liegen."

Evakuierung - Nur weg von diesen Politikern...

Die Superbombe, mit beliebiger Zerstörungskraft, ist das Ziel des

Rüstungswettlaufes zwischen UdSSR und Amerika in den 50er Jahren.

Dabei hat die Öffentlichkeit damals ganz andere Sorgen als immer noch

stärkere Bomben, angesichts Radioaktiven Staubes von oberirdischen

Atombombenversuchen in der Atmosphäre - was den Unterwasserwohnungsbau

attraktiv erscheinen ließ, doch dazu später mehr.

Erinnern Sie sich an Sir Arthur angesichts der auf die Erde zurasenden

Supernova: "Dann können sie auch sagen, was zum Teufel der oberste Rat

ab morgen auf den Marsmonden Deimos und Phobos zu suchen hat, wenn er

hier die Erdbevölkerung ihrem Schicksal überläßt?"

Hauptsache das eigene Hemd gerettet - eine damals in der Bundesrepublik unmögliche Einstellung von Politikern? Natürlich nicht!

Ende der 50er beschließt die deutsche Regierung einen milliardenteuren

gigantischen unterirdischen Atom-Bunker unter den Ahrweinbergen bei

Marienthal in der Nähe von Bonn zu errichten. Obwohl allgemein bekannt

versteht sich: Streng geheim. Von diesem Bunker aus sollte nach den

damaligen Vorstellungen Deutschland weiter regiert werden, während

draußen der Atomkrieg tobte.

Marschall Kublai-Krim wird es dereinst wunderschön formulieren:

"Politiker finden immer was zu regieren auch wenn schon längst nichts

mehr da ist!"

Kein Zufall, daß die Thematik des Atomkrieges 1963 im US-Film "Dr.

Seltsam oder Wie ich lernte die Bombe zu lieben" ebenfalls in der

Ohnmacht der Mächtigen gipfelt: Dasitzen und debattieren während draußen

die Apokalypse, der atomare Overkill, unaufhaltsam naht.

Inspiration für das traurige Kammerspiel das die Oberste Raumbehörde (ORB) während der Nova-Krise bietet.

Blick in den Regierungs-Atombunker

Der Regierungs-Atombunker, im Amtsdeutsch "Ausweichsitz der

Verfassungsorgane des Bundes im Krisen- und Verteidigungsfalle zur

Wahrnehmung von deren Funktionsfähigkeit" genannt, war nur für 3000 VIPs

aus Militär, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft reserviert.

Nicht einmal die nächsten Angehörigen der "Geretteten" hätten darin Schutz suchen dürfen!

Offenbar war man besser vorbereitet als im Jahr 3000, wo Oberst Villa

angesichts eines hoffnungslosen Erd-Evakuierungsplanes bitter erklärt:

"Ich frage sie: Wer sind denn diese 0,25 Promille die überleben dürfen?

Wer wählt sie aus? Wer hat das größere Recht zu leben? Wollen Sie das

vielleicht entscheiden?"

Der Bunker wurde Ende der 50er geplant, 1971 fertig, 1997 aufgegeben.

Journalisten wollen herausgefunden haben, daß man in Regierungskreisen

der Sicherheit des Bunkers nie so recht traute und lieber auf

Evakuierungsplan B setzte: Ausfliegen nach Florida!

Phobos und Deimos lassen grüßen.

Zukünftig: Abgetaucht

Es hätte schon Möglichkeiten gegeben, eine zukünftige Umwelt zu

erstellen. Ein Flughafengebäude, entsprechend kaschiert als Raumhafen.

Futuristische Hochhausmodelle für die Stadt der Zukunft in den

Hintergrund einkopiert...

"Metropolis" hat es 1926 schon vorgemacht. Anregung fände sich genug.

War nicht gerade erst 1958 für die Expo in Brüssel mit dem "Atomium" ein

Bauwerk entstanden, daß ausgefallener kaum sein konnte? 1960 beschloß

Brasilien gar sich eine komplett auf dem Reisbrett entworfene neue

Hauptstadt zu bauen: Brasilia.

Die Architekten planten damals gänzlich neue Wohnkonzepte wie Riesenwohntürme, Terrassen- und Schachtelhäuser.

Hätten die Bühnenbauer statt der BlueScreen-Fische vor den Fenstern nicht noch andere Möglichkeiten gehabt?

Hochhaus-Skylines malen, Ausblicke auf Landschaften zeigen: von Wüste,

Gletscher bis Dschungel. Hat man die Kosten für eine Modellstadt

gescheut? Meinten Maler es sei unmöglich derlei kühne Entwürfe zu

realisieren?

Oder hat man nicht vielmehr mutig entschieden etwas noch ausgefalleneres

zu machen (ohne allerdings auch nur eine Unterwasser-Aussenaufnahme als

den Aufstieg des Raumschiffes ORION aus den Tiefen des Meeres zu

zeigen): Denn unter Wasser lag die Zukunft. Das zeigte sich damals

vielfach - es mußte sich in den Hinterköpfen der Drehbuchschreiber

festsetzen:

Hans Hass, einer DER Tauchpioniere schlechthin, prägte zusammen mit

seiner Frau Lotte Hass in vielen Büchern und Filmen die Vorstellungen

über die Unterwasserwelt in den 50er und 60er Jahren (z.B. "Under the

Red Sea", 1950).

Für "Unternehmen Xafira" erhielt er 1959 den Unterwasser-Oscar.

Auf der Kinoleinwand lief 1956 der Disney-Film "20.000 Meilen unterm Meer".

Das amerikanische Atom-U-Boot "Nautilus" tauchte 1958 als erstes unterm

Nordpol durch. 1960 stieg Professor Jacques Piccard in der von ihm

selbst gebauten "Trieste" tiefer als je ein Mensch vor oder nach ihm:

10.916m hinunter in den Marianengraben.

Mit "Schweigende Welt" entstand 1956 der erste Unterwasser-Farbfilm.

Gedreht von einem der bekanntesten Meeresforscher: Jacques Cousteau.

1959 erhielt er für "The golden Fish" den Kurzfilm-Oscar. Zu dieser Zeit

entwickelte er auch die "Diving Saucer" - eine Unterwasser-Untertasse

mit der zwei Personen 1000m tief tauchten - gerade als ob ein Diskus wie

die ORION elegant durch die Meerestiefen gleitet.

Cousteau war in vielerlei Hinsicht Visionär, so bei der Planung von

Unterwasser-Fischfarmen, Tauchfahrzeugen mit Greifern oder Fahrzeugen

für Erzabbau und Ölbohrungen am Meeresgrund.

1962 baute Cousteau mit der "Continental Shelf Station Nr. I" (ConShelf I)

das erste Unterwasser-Haus. In den folgenden 3 Jahren folgen mit ConShelf II

und III weitere Unterwasserlabors im Rahmen seines "Ocean Habitat Projects"

bei denen sogar ein ganzes Dorf entstand und 6 Leute 3 Wochen in 100m Tiefe

lebten. Tiefseebasis 104, der Startplatz des schnellen Raumkreuzers, schien

damals keineswegs so utopisch.

Interplanetare Wesen und Elektronengehirne

Erst 1957 begann die Elektrische Schreibmaschine ihren Siegeszug durch

die Büros - von Personal Computern oder gar

Osterei/Stachelei-Bordcomputern träumte damals keiner.

1960 erleuchten Halogenlampen die Nacht und der erste Laser wird

erfolgreich getestet - Strahlenwaffen und Lichtwerfer sind aber reine

SF.

1963 stellt die Ford Motor Company den ersten Industrieroboter vor. Der

"Unimat" hatte 2 pneumatisch angetriebene Teleskoparme mit 2

Greiffingern. Erinnert irgendwie an Gamma-7-Roboter, oder?

Irgendwann drehte es sich um und die Raumpatrouille beeinflußte die Realität:

1969 übertrug auch das deutsche Fernsehen die Mondlandung. Noch waren

die Astronauten nicht ausgestiegen. Zuschauer konnten dem Experten im

Studio Fragen stellen. Es kam folgende Telefon-Frage: "Sind die

Raumfahrer bewaffnet? Wie wehren sie sich, wenn es zu kriegerischen

Auseinandersetzungen mit interplanetaren Wesen kommt?"

Zuviel Raumpatrouille geguckt? ;-)

Starlight Info:

Recherche und Text: M.Höfler, 6/2001

Die taube Nuss (Kommunikationssatellit)

Europäische Union

Sputnik

Tereschkowa und Kollegen

Landung auf Rhea

Sir Arthur

Büroturm

Terrassen-Häuser

Schachtel-Häuser

Atomium

Hans Hass

Jacques Cousteau

Tauchfahrzeug

Bordcomputer der ORION

Roboter

Mondlandung